艺述 |《友谊的花瓶》—— 一件青花瓷的世界旅行

我静静地伫立在江西省美术馆的展厅里,胎体细腻温润,似被岁月反复摩挲出柔光;青花色泽明丽沉静,腹壁枝蔓蜿蜒交织,正无声诉说着跨越千年的友谊与文明对话。周围参观者的目光不时落于我身,惊叹声与低语声交织,而我——《友谊的花瓶》,作为 “丝路回望・瓷上中国——釉色里的敦煌” 特展的一员,在众多艺术珍品中,承载着一段关于传承与融合的千年记忆。

我虽诞生于当代土耳其艺术家之手,我的 “基因” 却源自一场跨越山海的世界旅行。清代《景德镇陶录》有载:“青花瓷,本以苏麻离青为贵,此料出波斯,今已绝。” 这寥寥数语,揭开了我祖先身世的冰山一角。近半个世纪的物质文化研究中,“青花瓷” 早已成为探讨 “全球化” 的经典案例。学者们的目光聚焦于伊斯兰、阿拉伯等地,探寻引发欧洲 “中国热” 的壮阔旅程,由此催生的 “文化变异”——如土耳其伊兹尼克陶、荷兰代尔夫特蓝陶——亦被反复着墨。而此刻,我想慢慢讲给你听,我的祖先是如何从一粒异域火种,渐渐成为照亮世界文明的火炬。

第一程

异域火种——青花瓷的诞生与丝路启蒙

我的“祖先”唐代青花瓷,诞生于一个开放包容的时代。汉武帝派遣张骞两次出使西域,凿通了通往中亚乃至更远地区的丝绸之路,为文化的交流与物质的流通铺就了坦途。大唐长安,作为欧亚大陆东端的文化大都会,汇聚了各国的使者、商旅与工匠,丝绸之路的陆路贸易达到了前所未有的繁荣。钴料,这一青花瓷烧制中不可或缺的原料,正是沿着这条古老的道路从异地远道而来。

唐代国力强盛,制陶业蓬勃发展,工匠们发现钴料是一种呈色强烈的颜料,成功将它运用到瓷器上。它最初广泛用于低温铅釉陶器——也就是唐三彩,在约800°C的氧化焰中,钴料能呈现出鲜艳明亮的蓝色。目前考古界公认,河南省巩义窑是青花最早的诞生地。考古学家还在其他唐代重要遗址中找到了唐青花实物,其中以扬州唐城遗址出土的最为丰富。当时的扬州是唐朝最大的商品集散地,也是重要的对外贸易港口,青花瓷的大量出土,足以证明唐代时我们已是外贸商品。

1998年,德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域黑色礁石处打捞到一艘沉船,同样也发现了我祖先的影子。人们根据其发现地点命名为“黑石号”。沉船上发现6万多件遗物,其中就有数件珍贵的唐青花瓷盘。这几件青花瓷盘的装饰纹样与扬州遗址出土的青花残片纹样十分相近,可以推断它们极有可能是从巩义窑烧制完成后,运到扬州统一转船运出,最终目的地或许是西亚甚至远达非洲。

我仿佛能透过时光,望见扬州港口那热闹非凡的景象:每日里,商船不绝,工人们喊着号子,将一箱箱货物搬上船,绸缎如云霞铺展,茶叶香气四处弥漫,而青花瓷先辈们更是外贸中的翘楚,被寄予厚望。商船扬帆,它们乘风破浪,穿越大海,将中国的文化与艺术传播到了世界各地。

到了宋代,战乱阻隔了原本路,钴料来路不畅,再加上时代审美转向内敛,我们“家族”的发展一度沉寂,经历了漫长的蛰伏……

第二程

融合与蜕变——元明青花瓷的技术飞跃与文化订单

蒙古帝国的西征,打通了欧亚大陆的通道,产自波斯卡尚地区的优质钴料——“苏麻离青”,得以稳定、大量地输入中国。景德镇的工匠们抓住这个历史机遇,突破了高温烧制技术的瓶颈,让青花瓷制作工艺达到前所未有的高度。他们在胎土中加入了一定比例的高岭土,使胎体更坚韧,还成功攻克了唐青花未能解决的高温钴料呈色难题,让胎体在1280°C以上的高温中也不会变形,烧成后的胎体愈发细腻洁白。

这一时期,国外的需求对我们青花家族的发展起到了关键作用。阿拉伯地区对瓷器的需求日益增长,通过贸易订单的形式,反向影响了景德镇的生产。景德镇工匠们根据阿拉伯地区的审美偏好和使用需求,精心设计制作青花瓷:造型上更加多样,装饰图案里也融入了大量几何图案、植物纹样等伊斯兰文化元素。从那时起,我们成为了跨文化的“定制产品”,承载着不同文化间的交流与融合。

值得一提的是,我的唐、元两代祖先之间,并没有直接的“血缘”传承。所谓“唐青花”是低温釉上彩,而元代及以后的青花则是高温釉下彩。元代青花瓷的复兴,是在新的全球贸易体系刺激下,本土工匠结合外来原料与需求实现的一次技术创新。而我——作为现代青花的一员正是继承了元青花的脉络繁衍而来。

第三程

远征与流变——青花瓷的世界旅行与地方重塑

后来,我们不再只是丝路贸易清单上的商品,更成为了塑造世界审美与生活方式的重要力量。在海上丝绸之路沿线国家,至今还流传着我祖先的传奇故事。

首先是奥斯曼帝国的心脏地带。通过海陆丝路网络,我们早已成为苏丹宫廷彰显威望与国际化品味的奢侈品。在托普卡帕宫(Topkapı),盛宴上总少不了我们东方青花瓷的身影:用青花瓷盛上的冰糕与咖啡,融入了帝国权力的内部,作为优雅高贵的礼仪象征。如今,托普卡帕宫博物馆收藏的中国瓷器数量,仅次于中国本土,其中不乏大量元、明、清时期的作品,这些瓷器也为伊兹尼克陶瓷提供了视觉与材料的范本。

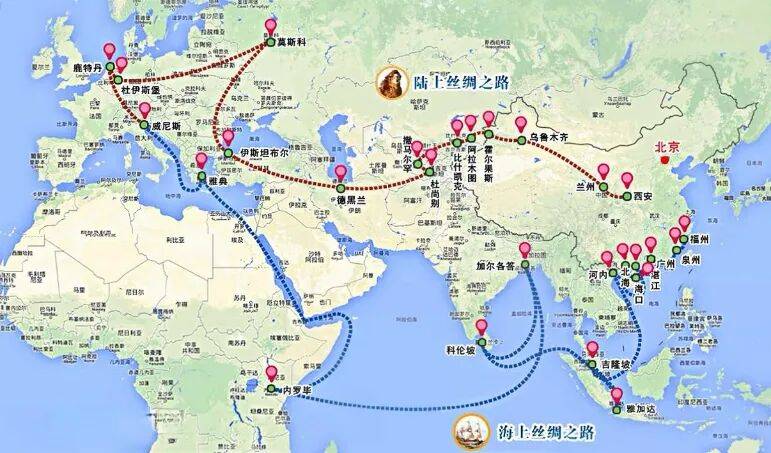

▲ 海陆丝绸之路地图

这场旅程中最动人之处,莫过于青花瓷并非简单的单向输入,而是在各地生根发芽,长出了具有本土特色的模样。我的“远房表亲”——奥斯曼帝国伊兹尼克陶瓷,就是最典型的例子。伊兹尼克的工匠并未简单复制中国青花瓷的工艺与设计,他们凭着惊人的创造力,结合本土需求与审美进行了创作性转化,将自己国家的文化习俗融入其中。我的这些异国亲戚,便在这样的情境中诞生了。

奥斯曼帝国的工匠们从元代祖先身上的“海浪纹”中汲取灵感,将这种边饰化为自己独特的构图语言。后来又吸收了明代的“葡萄纹”与“莲花纹”的元素,用奥斯曼宫廷偏爱的繁密装饰与鲜艳彩绘重新诠释,让纹样更具装饰性,也更贴合宫廷审美。

商船继续向西,将我们带入欧洲腹地。初入欧洲时,我们被蒙上了一层神秘面纱:传说我们能够检测食物毒性,若接触毒物便会变色或破裂,这种传说虽无科学依据,却让我们身价倍增。在意大利画家贝利尼的作品《诸神的盛宴》中,我们以神祇使用的器皿出现,印证着我们在欧洲人心目中的崇高地位。

▲贝利尼《诸神的盛宴》

1514年 华盛顿国家美术馆藏

欧洲人对我们的热爱,还伴随着“改造”的热情。他们为我们“后加彩”、镶嵌璀璨的金银配件,以符合洛可可时代的奢华趣味。更深刻的变化,发生在欧洲的作坊里。由于缺乏高岭土,荷兰代尔夫特的匠人发明了“代尔夫特蓝陶”——一种白釉蓝彩的陶器,虽非真瓷,却让瓷器的美学精神飞入更多欧洲寻常百姓家。而英国斯塔福德郡窑厂,更是基于对东方的浪漫想象,创造出风靡西方的“蓝柳纹样”。亭台、小桥、渔夫与英国乡村景色的组合,成为一个时代的装饰经典。

商船向东航行,则在亚洲燃起新的窑火。在日本,我们以“克拉克瓷”的面貌深受欢迎,被世人称为“芙蓉手”。日本工匠非常善于学习,在有田烧制出“伊万里烧”,并在明清之际一度取代原产地中国,成为欧洲市场的主力。有趣的是,当中国的通商恢复稳定后,景德镇又反过来模仿日本风格,生产“中国伊万里”,形成了技艺回流与竞争的有趣局面。

第四程

回归与共鸣——从历史到当代的友谊之瓶

历史的车轮滚滚向前,而我的旅程,远未结束。

今天,我——《友谊的花瓶》,便是这场千年对话在当下的回响。我的创作者Dilan Atasayar (迪兰),一位土耳其艺术家,选择在景德镇,用传统技艺将我塑造。花瓶腹壁上那些蜿蜒交织的青色枝蔓,不再是简单的装饰。它们是丝绸之路的抽象转义,是文明往来交流的见证,是连接中国与土耳其的跨国友谊“桥梁”。

▲ 展览现场

Dilan Atasayar (迪兰)在这件作品身上延续的,正是那段悠长历史中最为珍贵的基因,她并非模仿古典样式,而是理解了那贯穿我的家族千年生命的精神——在流动中融合,在对话中新生。

▲ 展览现场

此刻,我置身于江西省美术馆“丝路回望·瓷上中国釉色里的敦煌”特展中,这是我旅程中一次完美的归航与亮相。敦煌——作为丝路明珠,融汇了东西方艺术精粹;青花——作为瓷国代表,承载千年跨洋对话。我们在此相遇,仿佛是历史的必然。

我的旅程,从唐代扬州的港口启航,穿越元明的鼎盛,历经奥斯曼的再造、欧洲的狂想、日本的竞逐,最终凝结为今日展厅中这一只“友谊的花瓶”。这条路上,有钴料西来的轨迹,有订单东去的帆影,有纹饰演变的密码,更有无数匠人跨国界、跨时空的灵感碰撞。

江西省美术馆的这次特展,为我的千年叙事提供了一个宏大的背景。在这里,我的蓝白世界与敦煌的斑斓历史交织,共同诉说着开放与共生的“丝路精神”。

▲ 展览现场

现在,我将这段跨越千年的记忆与你分享。但故事,仍在继续。邀请你,来到江西省美术馆,站在我的面前。用你的目光,触摸我身上流转的千年时光,感受那枝蔓间所承载的、让世界更近的友谊之力。

我就在这里,等你,共同续写属于我们这个时代的新篇章。

撰文:江西师范大学美术学院 王心乐 祝舒云

展览持续展出至2026年2月28日

欢迎观众朋友们前来观展

初审 | 肖念 复审 | 谢侃如 审签 | 杨铁男