原创 惊艳!陈红20年前沙发照曝光,宛如人间尤物

在时光的胶片尚未被数码像素覆盖的八十年代,在“美颜”与“滤镜”仍属于暗房工艺的遥远往昔,娱乐圈如同一座真实与梦幻交织的殿堂。那里的光彩,源自胶片对肌肤纹理的忠实刻画;那里的风华,需要经得起镁光灯与肉眼最直接的检阅。彼时,女星之美,是一种坦荡的、近乎“冒险”的呈现——没有一键磨平的细腻,没有随意拉长的比例,每一寸光华都携带着生命的温度与真实的质感。而在那片星辰中,陈红,无疑是最令人过目难忘的璀璨之一。她的存在,仿佛就是为了印证那句“天生丽质难自弃”,一种无需时代技术加持,便足以穿透岁月、定格永恒的惊世之美。

回望陈红的鼎盛时期,她的美貌在群芳争艳的娱乐圈中,卓然自成一座高峰。那是一种东方审美极致的体现:面若银盘,目似秋水含星,眉不画而翠,唇不点而朱。她的五官布局有着古典仕女画的精准与和谐,每一处线条都恰到好处,多一分则浓艳,少一分则清寡。更难得的是那份气质,娴静时如姣花照水,行动处似温玉生香,一种从骨子里透出的优雅与书卷气,让她绝不止于一副空洞的皮囊。她在《大明宫词》中饰演的“太平公主”,至今仍被奉为不可逾越的经典。那不是简单的扮演,而是一次从历史画卷中翩然走出的复活。少女太平的娇憨明媚,中年太平的雍容与哀愁,都在她的一颦一笑、一悲一喜间有了灵魂。那份美丽,因为承载了复杂深刻的情感与命运,而显得厚重且凄美,让观众在沉醉于其容颜的同时,更深深为角色的命运扼腕叹息。这个角色,成为了陈红美貌与演技最完美的注脚,也让她“内地第一美人”的称号实至名归。

年轻时的陈红,是造物主慷慨的馈赠。她的美,是天赋异禀,更是气质使然。在镜头前,她既能驾驭《三国演义》中貂蝉的倾国倾城、我见犹怜,也能诠释《水云间》里汪子璇的明媚张扬、热烈如火。这种可塑性,源于她面容本身的经典性与眼神中蕴藏的故事感。即便放在今日,在精修图泛滥、妆容风格瞬息万变的时代,许多当红女星的美或许更具攻击性或时尚感,但如陈红当年那般,兼具无可挑剔的标致、温润如玉的亲和力以及深厚文化底蕴所滋养出的静气,却愈发显得稀缺而珍贵。她的美,是一种可以“镇场”的、经得起大银幕特写与时间淘洗的“正宫”之美。

然而,真正的美人,从不只是时光的宠儿,更是时光的朋友。当陈红步入人生的成熟阶段,她并未执着于与自然规律进行一场注定徒劳的拉锯战。与那些依靠频繁医美竭力挽留青春的女星不同,陈红选择了一条更为从容智慧的道路。她逐渐将生活的重心从荧幕转向家庭,在导演陈凯歌的身后,以制片人等身份继续参与着影视创作。岁月在她的面容上留下了痕迹,却也馈赠了更为宝贵的东西——一种洗尽铅华的淡定、一份洞察世事的平和,以及由内而外散发的坚韧与智慧。她的美,从年轻时慑人的光彩,蜕变为如今温润的韵味。这种美,不再仅仅是视觉的冲击,更是气场的浸润。它告诉我们,优雅地老去,接纳每个阶段的自己,本身就是一种强大的生命力量,其魅力不逊于青春的饱满。

谈及陈红,便绕不开她与陈凯歌导演缔结的姻缘与家庭。那张广为流传的、在陈凯歌家中沙发上拍摄的三十岁留影,已成为一个时代的美丽记忆。照片中的她,身着简单家居服饰,四肢纤细修长,肌肤在自然光下莹白胜雪,她随意而优雅地斜倚着,眼神松弛且带着一丝慵懒的幸福。没有任何华丽的布景,没有刻意设计的姿态,却在极致的简约中,将一种健康、真实、充满生命力的美感暴露无遗。在那个没有PS技术润饰的年代,这张照片就是她“美丽”最毋庸置疑的证言。它捕捉的不仅是容颜的巅峰,更是一种处于爱与被爱、安心与满足状态下的女人,最本真、最动人的神情。这张照片,像一枚琥珀,永恒封存了她作为“陈红”的某个幸福瞬间,也让世人窥见,在巨星光环之下,她作为一个女人柔软而美好的内核。

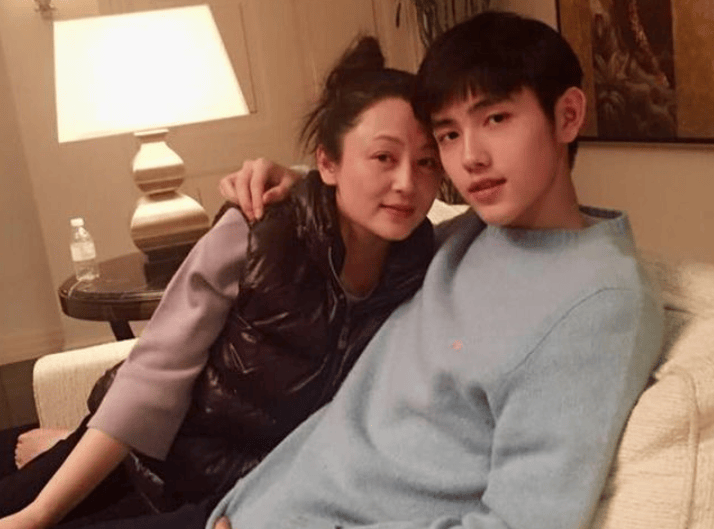

这份美丽的基因与艺术的熏陶,在下一代身上得到了延续。儿子陈飞宇携带着父母优秀的容貌与对表演的天赋踏入娱乐圈,他的亮相,总不免让人回想起其母当年的风华。看着儿子在事业上崭露头角,对于陈红而言,这或许是岁月赋予她的另一重喜悦与骄傲。她的美丽,以血脉和教养的方式,完成了另一种形式的传承。

综上所述,陈红的美丽,是一首跨时代的诗。它始于上天眷顾的精致五官与匀称骨相,成于古典文化浸润出的优雅气质,升华于岁月历练后的从容智慧。她的美,在需要真实面相的八十年代脱颖而出,在追求极致修饰的当今时代更显珍贵。她让我们看到,真正的“人间尤物”,绝非仅是视觉的消费品,而是能够跨越时间维度,将外在的惊艳转化为内在的叙事,在人生的不同章节,书写出关于美、关于成长、关于接受的深刻启示。那张沙发上的旧照,因此不再只是一张美人图,它是一个象征,象征着一种未经雕琢、自信舒展、因真实而永恒的时代之美。而陈红本人,便是这美丽传奇最好的书写者与见证人。